CRISTO CRUCIFICADO / VELÁZQUEZ.

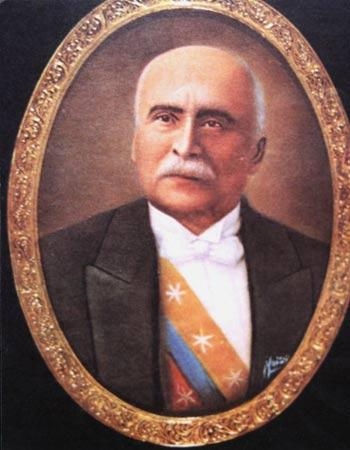

DON MARCO FIDEL SUÁREZ, ESCRITOR COLOMBIANO. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. MIEMBRO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA.

La persona de Jesucristo, Dios y hombre, se presenta de tal modo a la inteligencia humana, que la satisface y sosiega. Desde que nuestra mente medita en la Deidad la percibe como grandeza soberana, esto es, como ser infinito, porque según la expresión de fray Luis de Granada, nada hay grande si tiene límites. La divinidad de Cristo sacia así nuestros más hondos anhelos, y al mismo tiempo su naturaleza humana, a la cual se une el ser infinito, concreta esta idea agobiadora en un hombre más levantado en perfecciones que todas las criaturas, en un hombre que es nuestro hermano y nuestro amigo, a quien podemos hablar y de quien podemos esperar, no frívolos favores sino beneficios de bien incomparable.

Del mismo modo, la persona de Jesucristo armoniza con nuestro corazón y con sus aspiraciones y necesidades. El distintivo de nuestro ánimo son las tres pasiones de que habló el Apóstol del amor divino cuando dijo que el mundo es todo concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. La conciencia propia y el trato con nuestros semejantes nos dicen que efectivamente la vida es una feria donde de ordinario se piensa y se obra al impulso del amor de deleites, del amor al dinero con que aquellos se obtienen y del orgullo o prurito de superioridad.

Jesús, influyendo sobre el mundo por medio de su Evangelio, de su Iglesia y de su presencia real, redime perennemente. A él, crucificado en desnudez lastimosa, acude el pobre que carece de abrigo. A él, puesto entre infames, afrentado y calumniado, vuelve los ojos el que se siente injustamente perseguido o convertido en ludibrio de los hombres. A él, coronado de espinas, se dirige el que padece los dolores de la mente, el recuerdo del bien perdido, la viudez amarga, la comprensión del propio mal, de la injusticia ajena. A esas manos clavadas pide alivio aquel que no puede obrar porque se le desconoce su derecho. A esos pies adheridos a un madero pide libertad aquel que sabe “cuán áspero es el subir la escalera de un amo”. A él, descoyuntado y hecho retablo de heridas y de sangre, se dirige el que siente las enfermedades de este cuerpo, pasto ahora de pasiones y mañana de miserias. Y a él acude el que acaba, porque él, a fin de completar su redención, quiso también ser moribundo y enseñar a morir.

Marco Fidel Suárez (1855 – 1927).