La vida cuando termina en los humanos, al igual que sucede con tantos otros hitos relevantes, de esos que identificamos como evolucionantes, al paso del tiempo, produce, como todo lo que es susceptible de envejecimiento y muerte, algo de desasosiego, algo de ese entrópico pensamiento consistente en que con la muerte se logra un estado energético nivelado que permite permanecer a oscuras, identificados plenamente con la nada.

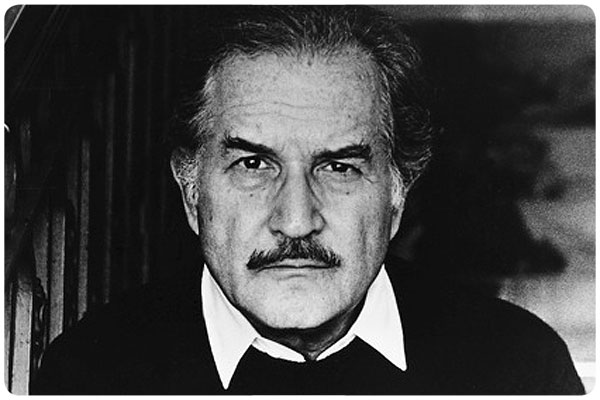

Con Carlos Fuentes y la mayoría de los buenos escritores sucede distinto. Desde que tuve la oportunidad de leer una primera obra del narrador mesoamericano, mantuve y mantendré la idea de que poseyó y seguirá poseyendo el raro don de la ubicuidad. A Carlos Fuentes le era igualmente fácil transportarse a cualquier sitio antaño dominado por uno cualquiera de los soles mexicanos con múltiples simultaneidades, que ora despojaba de su acostumbrado acontecer lineal, ora del tiempo real para convertirlos en mito. ¿No es, acaso, principal cualidad de un omnipresente la de ser admirado cuando muere –como sería el caso de Fuentes- por dominar el arte de contarlo todo, en todas partes, con singular narrativa, lo que le serviría para aparecer simultáneamente en todos los lugares del planeta?

He de referirme a los años sesenta, que fueron para México y por extensión para América Latina, una época de esplendor y poderosa posesión de una clámide que irradiaría buena parte del horizonte narrativo y poético del globo, nunca visto, fruto de una evolución grandiosa que aunque era esperada, se suponía, jamás rebasaría los límites impuestos por el idioma y el continente –el español y América- y, mucho menos, ofrecer el vuelo de trascendencia que supo imprimirle el realismo mágico, proporcionado por una literatura increíble, que los conduciría a la ubicuidad de pasado y presente. Se volvería común en los narradores de hace medio siglo usar técnicas que, transgrediendo la lógica temporal, uniesen tiempos distantes, contradictorios.

Con escritores como Carlos Fuentes podría afirmarse -al menos cuando se lee La muerte de Artemio Cruz-que debiéramos acostumbrarnos a una permanente renuncia, si de lo que se trata es de conseguir una cronología continua de los hechos. Cuando la narración logra concatenar simultáneamente momentos distintos de una misma vida, su multifacético personaje central se transforma, por artilugio mágico, en un fiel retrato del narrador: omnisciente, ubicuo.

La muerte, que la mayoría de las veces aparece paralela y aunada a un poderoso recuerdo de hechos pasados, tuvo que tener en el momento difícil de la intempestiva muerte que enfrentó a Carlos Fuentes, al igual que sucedió con Artemio, soledad y desolación, que es lo que debe sentirse cuando inesperadamente llega vestida de negro la dama de la guadaña en la mano. Debieran revelarse los episodios de nuestra vida en vida, para de esa manera volver ubicua y permanente nuestra corta ontología. Se conseguirá siendo un buen narrador. Eso fue lo que le aconteció a Carlos Fuentes, quien murió a mediados de mayo. Sus escritos arreciarán en él el don de la ubicuidad. Paz en su tumba.

Carlos Fuentes me enseñó, me enseña, tantos matices sobre la cultura en la que he nacido, la cultura expresada en español. Tiene tantos colores, olores, sabores.

Estoy desolada, en España los viejos males capitaneados por el aberrante cainismo nos están matando; otra vez generaciones perdidas, ignorantes funcionales, nos gobiernan dilapidando los recursos públicos. Busco soluciones y, por qué no decirlo, consuelo, en el maestro de la región más transparente, a la sombra de un naranjo porque no hay águilas en los sillones, hay cuervos, y como dice el refrán, “cría cuervos y te sacarán los ojos”. Maestro, cuánto te añoro…