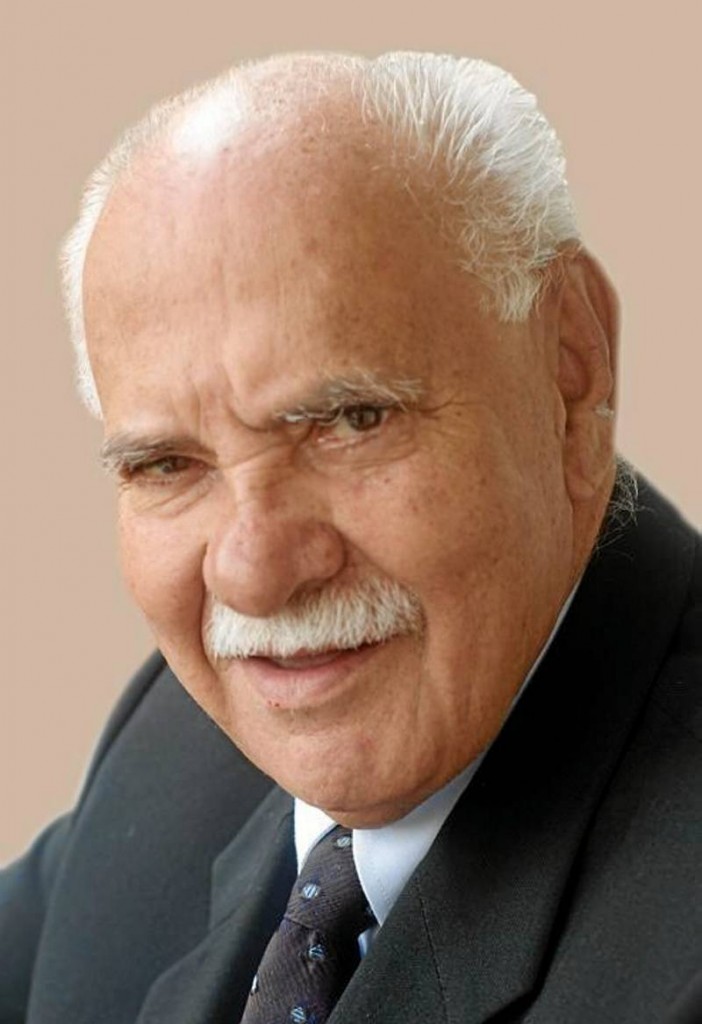

MAESTRO CARLOS ESLAVA FLÓREZ, FOTÓGRAFO, PERIODISTA, HISTORIADOR, ESCRITOR Y COMPOSITOR SANTANDEREANO

Cuando, a pesar de las grandes adversidades que le oponía su salud quebrantada, atravesaba el otoño de su existencia sin dejar de obsequiarnos la cotidiana amabilidad de su sonrisa; cuando, como si no hubiera dejado de ser nunca un cocacolo de veinte años, no le veía problema alguno a trepársele a una avioneta y sobrevolar a bordo de ella su tierra santandereana para congelar dentro de su cámara la realidad de hoy a fin de que la conocieran los hombres y mujeres del mañana; cuando su memoria lúcida le posibilitaba relatar, a veces balbuceando con dificultad las palabras, pero siempre emocionado, las vivencias pretéritas de personajes y las situaciones y anécdotas del ayer, a partir de las cuales se edificó el devenir de Santander en el siglo XX, segmento del cual fue testigo y protagonista; cuando preparábamos la segunda edición de nuestra Historia de Bucaramanga y nos ilusionaba la perspectiva de que contaríamos con sus fotografías, las mismas que puso a nuestra disposición con el desconcertante desinterés y el inmerecido aprecio que, gracias a Dios, alcanzamos a agradecerle públicamente en aquella reunión inolvidable que, con el propósito de que las viéramos proyectadas, convocó su fiel aliado de aventuras aéreas y fotográficas David Alberto Arias Mantilla, el joven y dinámico Presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Santander, a quien la noticia infausta lo cogió, como dicen en el béisbol, fuera de base, pues se encontraba en San José de Cúcuta atendiendo tareas inherentes al ejercicio sin pausa de la que, en el sentir de los masones, es la profesión de Dios; cuando aún no terminábamos de disfrutar su gentil regalo de “Pequitas” y demás cantos emergidos de su pluma y de su talento innato como sensible compositor, Miembro Adherente de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (SAYCO); cuando todavía teníamos frescas en la memoria sus recientes apariciones, flux impecable y sonrisa anchurosa a bordo, en las sesiones especiales de la Academia de Historia de Santander, en las que nosotros nos colgábamos al cuello la venera y él la máquina de retratar; cuando no acabábamos de entender el por qué de su tozuda posición contraria a la de los ecologistas en el complejo asunto de la explotación minera del páramo; y cuando, en fin, aún exhibía, en toda su plenitud, la proverbial arrechera santandereana, al persistir en ponerle buena cara al mal tiempo de su enfermedad catastrófica, la misma que lo hacía reflejar más años de los escasos 78 que apenas tenía, al atardecer de ayer el Maestro Carlos Eslava Flórez materializó la frase sempiterna de Atahualpa Yupanqui según la cual “Cuando el hombre ya está cansado de vagar sobre la tierra, busca refugio debajo de ella”.

Pensamos, sin embargo, que si no hubiese sido por sus achaques, los mismos que siempre importunan a quienes más aman la vida y a quienes más hacen por su tierra y por sus semejantes, el fotógrafo, periodista, historiador, escritor y compositor que ayer dejó de contar historias, de componer canciones y de congelar la vida con su cámara para que la conocieran los del porvenir, se habría vuelto a trepar en un helicóptero o en una aeronave para seguir fotografiando su solar nativo, su entrañable terruño santandereano, como cuando acompañó a Armando Puyana a descubrir desde el aire los peladeros de Ruitoque, donde, según el exitoso visionario se lo aseguraba, ante sus ojos escépticos y su sonrisa resignada, dizque se hallaba escondido el futuro.

Nos honra haber sabido, y poder pregonarlo hoy sin rodeos, que fue un admirador y seguidor a ultranza de nuestro “Campesino embejucao”. Nos enorgullece haber tenido la oportunidad de conocerlo, de compartir con él algunas pocas horas de informal tertulia histórica y de que nos haya hecho el honor inmenso de poner a nuestra disposición su archivo fotográfico o, como le dijimos aquella noche, todo cuanto hizo en su vida como artista de la imagen. Nos complace haberlo leído, y más nos complace casi nunca haber estado de acuerdo con él, porque eso nos demuestra que con el paso de los años pudimos alcanzar el sueño esquivo de llegar a ser tolerantes con los demás, pero de manera muy especial con la gente que no por discrepar de lo que nosotros pensamos ha de dejar de ser valiosa y destinataria de nuestro imperecedero afecto.

Para finalizar, permítaseme la inmodestia de usar la primera persona del singular y contar una anécdota personal. Una noche, en la Casa de Bolívar, lo saludé diciéndole: “¡Hola, Maestro Carlos!”.

“Carlos, Carlos —me corrigió él sonriendo y estrechándome la mano—. Yo soy Carlos. El Maestro es usted”.

Que nuestro buen Dios lo reciba en su santa gloria, maestro Carlos.