“Y todo esto pasó con nosotros.

Nosotros lo vimos,

nosotros lo admiramos.

Con esta lamentosa y triste suerte

nos vimos angustiados.

En los caminos yacen dardos rotos,

los cabellos están esparcidos.

Destechadas están las casas,

enrojecidos tienen sus muros.

Gusanos pululan por calles y plazas,

y en las paredes están salpicados los sesos.

Rojas están las aguas, están como teñidas,

y cuando las bebimos,

es como si bebiéramos agua de salitre.

Golpeábamos, en tanto, los muros de adobe,

y era nuestra herencia una red de agujeros.

Con los escudos fue su resguardo, pero

ni con escudos puede ser sostenida su soledad.

Hemos comido palos de colorín,

hemos masticado grama salitrosa,

piedras de adobe, lagartijas,

ratones, tierra en polvo, gusanos . . .

Comimos la carne apenas,

sobre el fuego estaba puesta.

Cuando estaba cocida la carne,

de allí la arrebataban,

en el fuego mismo, la comían.

Se nos puso precio.

Precio del joven, del sacerdote,

del niño y de la doncella.

Basta: de un pobre era el precio

sólo dos puñados de maíz,

sólo diez tortas de mosco;

sólo era nuestro precio veinte tortas de grama salitrosa.

Oro, jades, mantas ricas,

plumajes de quetzal,

todo eso que es precioso,

en nada fue estimado . . .”.

(Visión de los vencidos. Los últimos días del sitio de Tenochtitlan. Manuscrito anónimo de Tlatetolco. 1528. Biblioteca Nacional de México).

Exceptuando quizás relatos como éste, inserto en la obra Visión de los vencidos, de Miguel León Portilla, la historia siempre la han narrado los vencedores.

La conquista española de los territorios donde hoy se asienta la Nación colombiana no fue la excepción. El genocidio de las naciones indígenas afincadas en la hoy Colombia, por parte de quienes llegaron procedentes de Europa, armados de bulas papales, arcabuces, cañones, perros feroces, leguleyos, habilidades para el engaño y una inagotable codicia, fue relatado en un principio por los mismos españoles y, más tarde, por cronistas nacidos en el así llamado Nuevo Continente, pero más interesados en rendirle culto a la grandeza de la poderosa España que en relatar con objetividad el silenciado punto de vista de los despojados.

Lo cierto es que, finalmente, los implacables invasores de la hoy América hispana se impusieron gracias a su inmenso poderío militar mientras que los vencidos desaparecieron de la faz de la tierra, o fueron literalmente diluidos, sin pena ni gloria, en la anodina cotidianidad de un forzoso mestizaje.

Juan de Castellanos fue, además de fundador de Valledupar, un exhaustivo, poético y talentoso cronista español que tuvo las características adicionales de ser militar, explorador y sacerdote, lo que le permitió no solo pertenecer a las tropas conquistadores, sino preocuparse por observar, escuchar y escribir notas personales que más tarde le posibilitaron narrar la colosal epopeya de la Conquista en su enorme obra Elegías de varones ilustres de Indias. Narrarla, claro está, desde el punto de vista de la España conquistadora y triunfante.

En la Cuarta Parte de aquella extensa obra —que el autor escribirá primero en prosa, para luego, desplegando una labor que le consumirá diez años de su existencia, pasarla a versos—, relata la conquista de Bogotá, Tunja y sus alrededores bajo el nombre de Historia del Nuevo Reino de Granada.

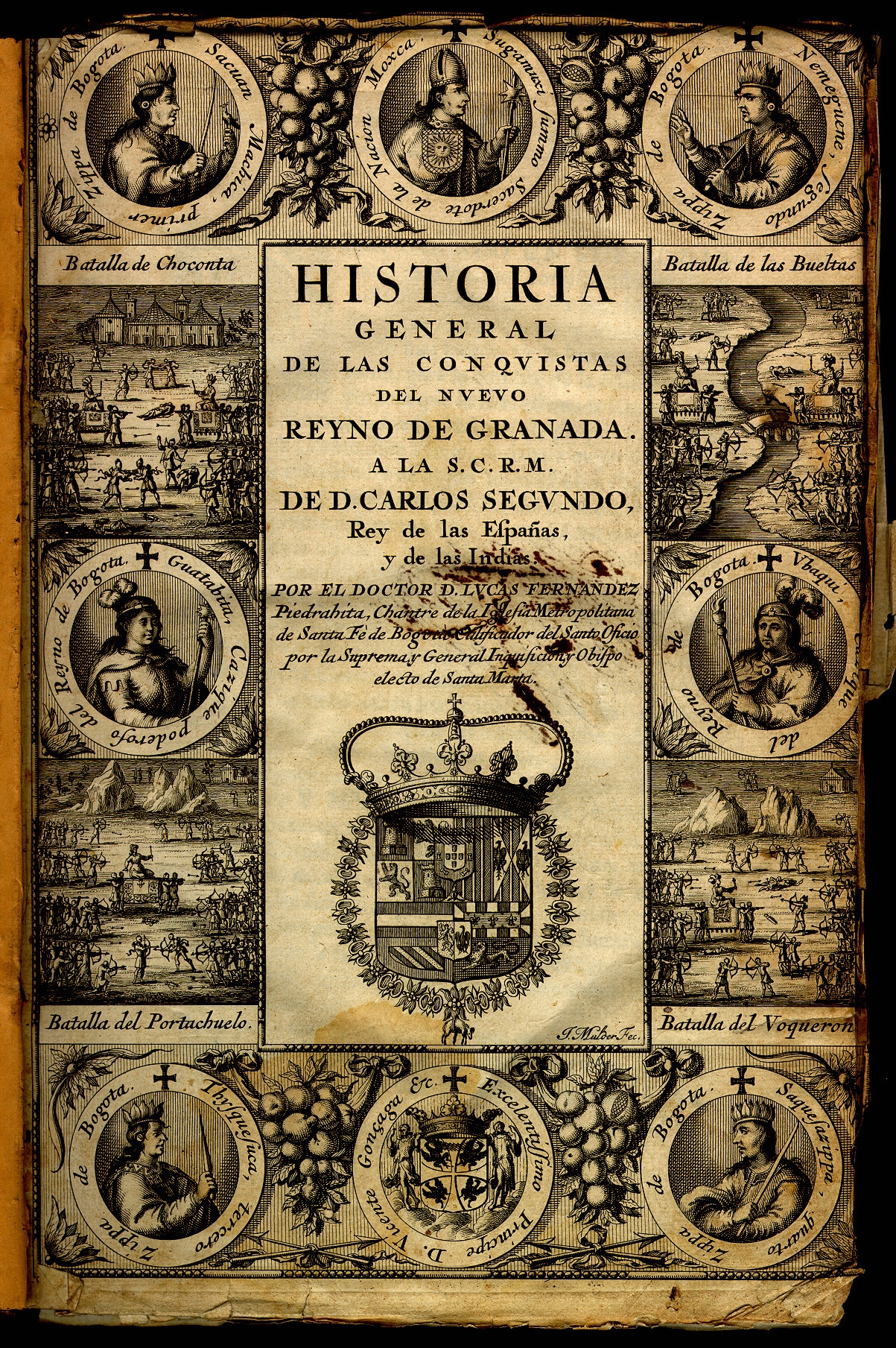

Después aparecieron otros cronistas, como Pedro de Aguado, Pedro Simón o Lucas Fernández de Piedrahita, que fueron complementando aquella magna obra de Castellanos, convertida en referente obligado de los futuros historiadores. Nuestra historia indígena terminaron escribiéndola, pues, los españoles. Incluso, Gonzalo Jiménez de Quesada, el fundador de Bogotá, escribió y relató diversos aspectos de su propia obra conquistadora.

PORTADA DE LA OBRA “HISTORIA DE LA PROVINCIA DE SANCTA (sic) MARTA Y NUEVO REINO DE GRANADA”, DE PEDRO DE AGUADO

PORTADA DEL LIBRO “NOTICIAS HISTORIALES DE LAS CONQUISTAS DE TIERRA FIRME EN LAS INDIAS OCCIDENTALES”, DE PEDRO SIMÓN

PORTADA DEL LIBRO “HISTORIA GENERAL DE LAS CONQUISTAS DEL NUEVO REYNO (sic) DE GRANADA”, DE LUCAS FERNÁNDEZ DE PIEDRAHITA

GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA (Retrato. Autor anónimo. Palacio Liévano. Bogotá). En 1576 publicó su libro Memoria de los Descubridores, que entraron conmigo a descubrir y conquistar el Reino de Granada.

Pues bien: en el Canto Primero de la Historia del Nuevo Reino de Granada se lee lo siguiente:

“De manera que solamente saben

y aun no sin variar en sus razones,

cosas acontescidas (sic) poco antes

que los nuestros entrasen en su tierra;

de las cuales habemos colegido

que lo que llaman Bogotá los nuestros

se dice Bacatá, que decir quiere

remate de labranzas, y es el nombre,

no del cacique, sino de la tierra.

Y el penúltimo rey de sus provincias

dicen que se llama Nemequene,

que es hueso de león en su lenguaje;

y el que reinaba quando (sic) los cristianos

llegaron, se decía Thisquesuzha,

que es cosa noble puesta sobre frente“.

“Al fin, después de muerto Nemequene,

quedó por sucesor en el Estado

su sobrino llamado Thisquesuzha,

el cual a la sazón era cacique

de Chía, donde dicen que procede

el rey de Bogotá, y ansí primero

que goce del primero señorío,

ha de ser el de Chía su principio”.

” (…) y que para defensa de las tierras

convenía ser hombres continentes,

porque las añagazas de mujeres

los hacen descuidados y remisos,

y algunas veces ser acobardados.

Destos nunca dió muestras Thisquesuzha,

(…)”. (Negrillas fuera de texto. Cursivas en el texto).

Sobre la “Muerte de Tisquesusa“, leemos en Reportaje de la Historia de Colombia:

“El relato de Pedro de Aguado presenta uno de los incidentes más trágicos de la caída de los chibchas: la forma como murieron los dos últimos caciques, Tisquesusa y Sagipa o Saquesagipa. En la primera parte vemos cómo los españoles tratan de capturar a Tisquesusa, quien se ha refugiado en la casa de monte para escapar a las exacciones de aquellos. Aguado nos muestra, además, los intentos de resistencia hechos por los indígenas, hasta el momento en que el cacique, huyendo en la noche, cae bajo la lanza de un español que pensó dar muerte a uno más de los indios”. (Reportaje de la Historia de Colombia. 158 documentos y relatos de testigos presenciales sobre hechos ocurridos en 5 siglos. Selección y presentación: Jorge Orlando Melo. Historiador de las Universidades de North Carolina y Oxford. Editorial Planeta. Bogotá. 1989, p. 79).

Juan de Castellanos fue el primero que habló del Zipa Tisquesusa. Por haberlo sido, se llegó a afirmar por algunos que ese zipa no había existido, ya que “en documentos anteriores” a la obra del famoso cronista no aparecía mencionado.

Quienes tal cosa se atrevieron a aseverar confundieron cosas tan distintas como la de que alguien no haya existido y la de que alguien se haya llamado de otra manera. Y es que quienes hablaron de la “inexistencia” del Zipa Tisquesusa terminaron reconociendo que, simplemente, era el mismo Zipa Bacatá, nombre este que los indígenas daban a la hoy Bogotá.

Pues bien:

Un concejal de Zipaquirá publicó en Youtube un video en el que, prácticamente, ridiculizaba la figura histórica del zipa Tisquesusa. Lo hacía a partir de una nota aparecida en el diario El Espectador y de una entrevista al señor secretario de la Academia de Historia de Cundinamarca.

Empero, en dicha nota —que, en el fondo, apuntaba a señalar lo mismo que señalaba el señor secretario— no decía que el zipa Tisquesusa no hubiese existido. Para verificarlo, bastaba con reproducir el texto del artículo. Lo que decía era lo siguiente:

“Un litigio en el Consejo de Estado fue la excusa perfecta para recordarnos que muchas veces la historia no ocurrió como nos la cuentan. En virtud de un proceso que se adelanta por una solicitud presentada por el Banco de la República para que se anule el registro de la marca Tisquesusa, al Consejo de Estado llegó un oficio en el que el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) sostiene que no hay ningún registro oficial de que a mediados del siglo XVI hubiera existido un cacique llamado así. Al parecer, el nombre Tisquesusa fue una invención del cronista español Juan de Castellanos para referirse al cacique de Bogotá.

En el oficio, conocido por El Espectador, el Icanh sostiene que, con respecto a este cacique, “es difícil establecer si Tisquesusa fue su nombre real (…) En todos los documentos disponibles se le llama Bogotá, no Tisquesusa. Al parecer este fue su nombre real. El zipa combatió contra los conquistadores en varias ocasiones hasta que resultó herido de muerte, probablemente, a comienzos de 1538”.

Los españoles crearon toda una serie de leyendas alrededor de la muerte del cacique de Bogotá, de la que se enteraron varios meses después de ocurrida. Entonces, tras su muerte “se generaron leyendas como que había sido enterrado con grandes cantidades de oro”. Esto le costó la vida a su sucesor, un zipa llamado Sagipa, quien pese a haber negociado la paz con los españoles en 1539, fue traicionado y acusado de “no querer revelar el lugar del entierro y fue torturado por esta razón hasta la muerte”.

El documento agregaba que “muchos años después, en 1590, el sacerdote y cronista Juan de Castellanos, en su obra Elegías de varones ilustres de Indias, cambió el nombre de Bogotá por el de Tisquesusa y se ignora de dónde tomó este dato. Es posible que haya sido de alguna tradición oral de la época. A partir de ese momento los cronistas —como el franciscano Pedro Simón— tomaron como cierto este dato y empezaron a llamar a este jefe Tisquesusa —en lugar de Bogotá— y así fue como en la tradición histórica de Colombia se perpetuó ese nombre”.

El informe, firmado por el director del Icanh, Fabián Sanabria, y proyectado por el profesor Jorge Gamboa, ya hacía parte del proceso al final del cual el Consejo de Estado debería definir si anulaba o no el registro de esta marca que, de acuerdo con el Banco de la República, no debió haberse realizado puesto que “la marca Tisquesusa no es susceptible de registro por cuanto está conformado (sic) por nombres, caracteres y símbolos de comunidades indígenas y ancestrales del país”. (Negrillas fuera de texto).

Como se observa, el informe no negaba la existencia del zipa Tisquesusa, sino que se limitaba a indicar que ese pudo no ser su verdadero nombre. Ni siquiera esto último lo aseveraba con la contundencia que se le endilgaba.

Que el zipa de Bogotá se llamara Bogotá es más improbable que el hecho de que tuviese un nombre propio diferente al del lugar de donde era zipa. Lo que se quiso significar fue, entonces, simple y llanamente, que quien ejercía el poder político en aquel lugar que los indígenas denominaban Bacatá se llamaba Tisquesusa.

Ahora bien: se criticó que el zipa Tisquesusa, o el zipa de Bogotá, o el zipa de Bacatá, o el zipa Bogotá, o el zipa Bacatá, en todo caso ni había nacido, ni había vivido, ni había muerto en Zipaquirá y que, por ello, esta ciudad no tenía por qué exaltar su memoria, pues el personaje no guardaba relación alguna con Zipaquirá.

El yerro, desde luego, era monumental. Este zipa era el que, como autoridad aborigen, gobernaba sobre toda aquella zona geográfica antes de que llegaran a estas tierras los conquistadores extranjeros, y,por ende, no era cierto que careciera de relación con la actual tierra zipaquireña. Al contrario, tenía, y tiene, una estrecha relación. La misma que Simón Bolívar tiene con todos y cada uno de los lugares de este país, independientemente de que jamás haya pisado siquiera alguno de ellos. Negarlo constituiría una visión miope y torpe de la significación histórica y sociocultural del personaje. Todos los mexicanos, por ejemplo, honran la memoria del cura de Dolores, Miguel Hidalgo, independientemente de en qué lugares de México haya estado o en cuáles no. Ningún norteamericano osaría desconocer a George Washington solamente porque no haya nacido en su pueblo natal, o no haya vivido en él, o en él no haya muerto. Lo mismo acontece con los franceses y Napoleón Bonaparte, con los suizos y Guillermo Tell, o con los españoles y Miguel de Cervantes Saavedra. Tisquesusa es patrimonio histórico y cultural de toda la nación colombiana.

Pero, además, el nombre del municipio de Zipa-quizá, por ser prácticamente el único del país que honra al zipa, más que ninguno debe estar íntimamente asociado a la memoria de este dirigente nacional de la Colombia precolombiana y quien, a la llegada de los conquistadores, encarnaba la soberanía de la gran nación muisca, soberanía que España no respetó y, antes por el contrario, arrasó con el poder de la abrumadora supremacía militar que ostentaba. Como Antonio Frío me dijo en una de las tantas conversaciones que sostuvimos acerca del tema y en las que me contó que lo habían citado a “rendir cuentas” ante el concejo municipal, la muerte de Tisquesusa fue el primer magnicidio que se consumó en nuestras tierras.

En otras palabras, existían varios cacicazgos, ninguno con asiento en Zipaquirá, pero todos tenían como autoridad política precolombina al Zipa de Bacatá, esto es, al personaje histórico a quien Juan de Castellanos identifica con el nombre de Tisquesusa.

Obviamente, se entiende que, para redactar su voluminosa obra, el famoso cronista fue apuntando todo aquello que veía y escuchaba, por lo cual sus fuentes eran orales. Pero de ahí, a decir que se inventó el nombre de Tisquesusa va mucho trecho. Y lo hay más, por supuesto, de ahí a decir que se inventó el personaje como tal.

Invención que, por lo demás, carecería de toda lógica, pues el cronista simplemente estaba relatando los pormenores de la Conquista de estos territorios por España y no se ve qué razón podía tener para que a un personaje llamado “Bogotá” lo llamara Tisquesusa.

Más allá del debate, en el que por supuesto afloró la ya conocida pugnacidad política con que todo se aborda en este país, la Alcaldía de Zipaquirá y la empresa de economía mixta Catedral de Sal hicieron posible la producción, instalación y desvelado, con ocasión del centenario de la ciudad, de la obra del maestro Antonio Frío “LA OFRENDA DEL ZIPA TISQUESUSA”. Este monumento pasó a presidir el que fue llamado Paseo de los zipas.

Además de representar al personaje, en la clásica postura de ofrenda al Sol —no debe olvidarse que nuestros aborígenes eran panteístas—, y con la desnudez con la que la leyenda de El Dorado presenta al máximo dirigente muisca cuando, cubierto de polvo de oro, ingresaba a bañarse a la laguna, la escultura simboliza la lucha de nuestros antepasados por evitar que la poderosa España, llegada de ultramar, se apoderara del que hasta la invasión hispana había sido su territorio.

Antonio Frío, el escultor de la obra —quien, además, era pintor, compositor y cantor de renombre—, nació en 1950 en Bucaramanga, donde adelantó sus estudios, pero vivió tantos años en Zipaquirá, que esa ciudad lo declaró hijo ilustre suyo. Por supuesto, mucho antes de que aparecieran en escena los políticos promotores del debate.

El maestro Antonio Frío, fallecido en la misma ciudad de Zipaquirá el 17 de agosto de 2021, víctima de la pandemia, era egresado del Instituto Técnico Superior Dámaso Zapata (Instituto Tecnológico Santandereano), uno de los dos colegios donde cursó su bachillerato el autor de estas líneas, y tenemos el honor de contar, dentro de las escasas obras originales que poseemos, con su escultura Bolívar con ruana, y con uno de sus famosos óleos sobre Bolívar, ya enfermo y diezmado, sobreviviendo en la Quinta de San Pedro Alejandrino (Desvaríos).

Resulta inevitable rememorar que Antonio Frío irrumpió en el medio artístico santandereano —y colombiano— en los ya lejanos años 70, cuando las emisoras empezaron a pasar al aire, con inusitada persistencia, su canción Pistolero siglo XX, que muy pronto se convirtió en el éxito del año. Así que era un compositor y cantor de excelsas calidades.

Pero, además, Antonio Frío era pintor. Un magnífico pintor que se dedicó siempre a exaltar a ese Bolívar de ruana y sombrero, agotado, cansado, traicionado, empobrecido y vencido del que nunca nos hablaron en las clases de Historia Patria.

También Antonio Frío escribió, pues, con pincel, cincel, fuego y martillo, una nueva visión de los vencidos.

Ruitoque, Mesa de las Tempestades, Área Metropolitana de Bucaramanga, sábado 12 de octubre de 2024.

ÓSCAR HUMBERTO GÓMEZ GÓMEZ: Miembro de Número de la Academia de Historia de Santander. Miembro del Colegio Nacional de Periodistas (CNP). Miembro de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (SAYCO). Miembro del Colegio de Abogados de Santander.

NOTA DEL PORTAL : Esta entrada es un homenaje a la memoria de los pueblos indígenas de nuestro continente que desaparecieron a raíz del descubrimiento de sus tierras y su consiguiente conquista.

“La gente solo muere cuando la olvidan”

ISABEL ALLENDE