No fue amor a primera vista porque ya habían cursado juntos un semestre de su carrera de Oceanografía y Ciencias del Mar y jamás se le pasó por la mente flirtearla. La trataba siempre con aprecio sincero, pero nada indicaba que en algún momento se le fuese a ocurrir intentar siquiera una leve aproximación sentimental a esa compañera de estatura espigada, cabellos cortos y exuberante simpatía que inclusive estuvo en su casa varias veces compartiendo con él tardes enteras, dentro de un enjambre de libros prestados en la biblioteca universitaria y tintos preparados por él mismo en la vieja cocina de petróleo, sin que hubiesen hablado de nada que no fueran los rigurosos temas de estudio, los viajes exóticos de un comandante francés hacia la Atlántida o la sosera del último reinado de belleza celebrado en el caribe.

Su físico se le asemejaba al de la hermana de una niña de la cual estuvo prendado en sus pretéritos tiempos de cantor frustrado y quien formaba parte a la sazón de una banda de música moderna creada por él, y que él se negaba, en medio de la adversidad, a permitir que desapareciera. El cabello corto en las mujeres lo había seducido desde aquel tiempo remoto, no sólo por la creciente simpatía que empezó a profesar por su cuñada, con él mucho más afable que su díscola enamorada, sino porque tal corte fue la moda en la década que le sirvió de marco histórico para el inicio de sus contactos con la vida por fuera de su casa.

También desde entonces se dedicó a cultivar la música romántica, no obstante la pronta disolución que sufrió su grupo, debilitado por la inevitable partida del pianista en busca de mejores horizontes, el matrimonio de su corista estrella con un sujeto bastante mayor que ella y cuyos gustos musicales olían desde lejos a desengaño, aguardiente y naftalina, y el retiro forzoso del guitarrista, quien hubo de vender el instrumento para satisfacer las exigencias de la adusta pagadora de su colegio quien, exhibiendo los colmillos más afilados que nunca y, más que nunca, asustándolo con su siniestra sonrisa de Drácula, le advirtió que si no pagaba de inmediato los costos inherentes a la matrícula era mejor que recogiera las hilachas de sus sueños obstinados en obtener el título de bachiller en filosofía y letras, y se marchara para cualquier parte del mundo en busca de un establecimiento educativo sostenido por la filantropía.

Dar una serenata no era para él, desde entonces, nada parecido a la rareza. Por el contrario, en sus recientes años del bachillerato superior, en los cuales se convirtió en visitante perpetuo del salón de música, donde un anciano profesor de gafas gruesas y uñas largas, que se quedaba dormido, y aún dormido seguía tocando el tiple, le daba la bienvenida con una sonrisa anchurosa de satisfacción, pues estaba convencido, y así se lo hizo saber varias veces, de que él constituía la última esperanza del agonizante folclor de las montañas, fueron incontables las oportunidades en que lo vieron parado frente a casas amigas despertando a sus moradores con la sinceridad de sus arpegios. De ahí que nadie se sorprendió cuando dijo, conspirando debido a la emoción contra la exquisitez en la pronunciación de las palabras, que preparaba una serenata inolvidable para celebrar el cumpleaños de una de sus camaradas más queridas en el cotidiano mundo de las butacas universitarias. En cambio, sí terminarían sorprendidos todos cuando asistieron al primer ensayo y comprobaron que no sería una serenata cualquiera la que daría, pues así lo denotaban las dimensiones del piano, la magnificencia del violonchelo, el grandor del saxofón barítono, el brillo del saxofón soprano, la gravedad del contrabajo y la presencia estelar de las guitarras. «Me traje una chisga», dijo para minimizar la extravagancia de la orquesta en un ambiente marino y en un modesto estudiante que todavía montaba en autobús urbano las pocas veces en que no recorría caminando el trayecto entre la universidad y su casa. Guardó silencio acerca de quiénes eran los intérpretes y del origen de los instrumentos. Se trataba de antiguos y leales amigos del interior que no repararon en la distancia que debían cubrir, trepados en un camión de carga, para respaldarlo en la ejecución de su locura, ni se arredraron frente a las dificultades enormes que les ofreció la tarea titánica de conseguir prestado cuanto necesitaban para poder armar el conjunto y conducirlo hasta su forzoso lugar de destino.

Ensayaron la serenata como si se tratara de un concierto de gala en el principal teatro de la gélida y distante capital de la república, de donde provenían los músicos, y comprometió sus escasos ahorros, y los diversos préstamos que obtuvo, en el hospedaje y la manutención de los mismos, sin parar mientes por un instante acerca de la absurdidad de su proyecto.

El repertorio seleccionado a la postre por unanimidad comprendía un vals vienés, un bolero centroamericano, una balada de la época, un bambuco nacional y una tierna canción de amor con ritmos fusionados, compuesta por él para la ocasión, y si no encerraba más piezas no era por falta de ganas de su parte en incluirlas, sino porque le explicaron los mismos músicos, logrando convencerlo, que un número superior de canciones podría ser malinterpretado, si no por la destinataria de sus requiebros, ni por sus seres queridos residentes en la misma casa, sí por el restante e ignoto vecindario.

El día del cumpleaños cayó en sábado y, por tal motivo, sólo estuvieron en clases durante dos horas de la mañana, tiempo en el cual apenas se le aproximó para felicitarla. Ni siquiera le dio la mano, porque ambas las tenía heladas, y fue ella la que hubo de acercársele para estamparle un beso en la mejilla. Pensó preguntarle si esa noche se encontraría en casa, pero le pareció ilógica la pregunta por la logicidad de la respuesta.

A la hora convenida, los solidarios y pacientes músicos estuvieron en su casa, o mejor, en la casa donde él era huésped de una pequeña habitación sin ventanas, y allí, en el inmenso patio central rodeado de helechos y uñas de danta, alumbrados por el reflector de las bombillas y refrescados por las locas brisas de diciembre, cumplieron el último ensayo, que tanto a él como a todos los demás les pareció emocionantemente satisfactorio. Él había conseguido unas cervezas importadas, exóticas en ese tiempo y populares poco después por obra y gracia del contrabando impune, y le bastó una sola de ellas para sentir que esa era la noche más feliz de su existencia.

Llegaron al lugar un poco antes de la medianoche, a bordo de una camioneta alquilada por él para el transporte de los instrumentos, cuando el barrio entero ya dormía, excepto un mastín que se asomó a la reja de la casa vecina y les exteriorizó su antipatía con unos cuantos ladridos profundos y chocantes.

La serenata comenzó puntual, según lo planeado, y sólo estuvo alterada, aparte de la inoportunidad del perro hostil, por la ruptura imprevista de la cuarta cuerda de una de las guitarras, que retrasó el comienzo de la tercera canción mientras era cambiada.

Cuando comenzó la quinta interpretación, adentro prendieron una de las luces en señal de agradecimiento. La emoción llegó a su clímax en esa última pieza. Todos estaban repitiendo con entusiasmo los estribillos del coro y él ya sentía lograda su conquista, ya se imaginaba a la muchacha saliendo de la casa con los ojos anegados en llanto, estampándole, no el lánguido beso de la mañana, sino uno apasionado que no le dejara la más mínima duda de su entrega; también fantaseaba con que muy pronto la estaría tomando de la mano y confesándole cuánto sentía que la amaba, y con que ella lo aceptaría de inmediato. Entonces un campero llegó y se parqueó frente a la casa, sin apagar las luces ni el motor. Él sintió que lo llamaban desde el vehículo y volvió la mirada hacia allá. A pesar de la oscuridad, observó que era ella. Venía como única pasajera del automotor. No detalló a su conductor, pero ni falta le hizo para deducir que se trataba de un hombre porque la agitación del corazón y la ira que le inundó el espíritu lo alertaron acerca de su fracaso. Ella, de todos modos, descendió y se dirigió hacia él sonriente. Cuando llegó hasta él le dio un beso en la mejilla. «¡Qué música más linda!–le dijo sin dejar de sonreír –. Tendrás que repetirla. Era para mí y yo no la escuché». Sintió que abrieron la puerta cuando aún la canción no finalizaba y le pareció que todas las luces de la casa y del barrio entero se encendieron al tiempo. La pieza terminó, pero él no se dio cuenta en qué momento.

Fue ahí cuando decidió lo único que la dignidad le indicaba que debía decidir.

«Lo siento–le dijo– No podemos repetirla. No podemos demorarnos. Tenemos otro compromiso».

Por fortuna, nadie pensó siquiera en rectificarlo. Sus amigos comenzaron a subir los instrumentos a la camioneta parqueada, mientras ella insistía en que se quedaran y él reiteraba que no se quedarían.

El lunes siguiente, aún agobiado por la vergüenza con que despidió a los viajantes el día anterior, dudó de veras en ir a la universidad. Al final fue, pero ya tenía claro que eludiría cualquier referencia sobre el tema. Y así lo hizo. Fue ella misma quien trató de hablarle sobre el punto, pero él desvió la charla con diplomacia hacia otros asuntos, todos ellos académicos.

Él, finalmente, no prosiguió estudiando en esa universidad y retornó a la capital sin despedirse de nadie.

Muchos años más tarde, se encontraron por casualidad en un parque de diversiones del occidente del país, cuando cada uno ya tenía su vida definida desde hacía tiempo. Él no tuvo chance de esquivar el comentario esta vez, porque lo tomó con la boca llena de helado.

«Fue una lástima que no hubieran podido repetirla–le dijo acerca de la ya remota serenata–. Mi hermano se sintió culpable de que yo no la hubiera oído porque fue de él la idea de llevarme al cine y después a comer. El pobre no hallaba qué hacer esa noche. Hasta pensó bajarse del campero y pedirte el favor de que la repitieras. Pero le dio vergüenza hacerlo, porque no te conocía. Después me confesó que se sentía muy apenado porque ni siquiera se le ocurrió apagar el motor. Mi familia, en todo caso, me dijo que era la serenata más bella que habían escuchado. No sabes cuánto te agradecí ese detalle tan hermoso. Tampoco te imaginas cuánto te he recordado desde entonces».

Domingo 13 de agosto de 2006

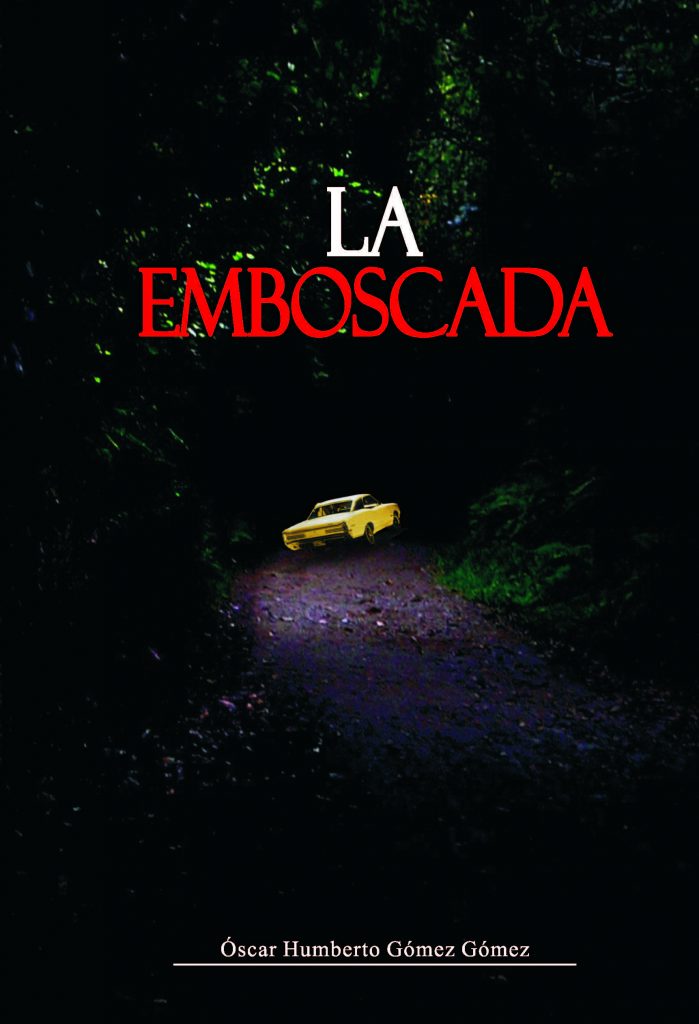

NOTAS: “LA SERENATA” es uno de los seis relatos que conforman el libro de cuentos de su autor titulado “LA EMBOSCADA” (2009) y se basa en hechos reales aunque complementados con su propia fantasía literaria.

*  Derechos Reservados de Autor. 2009

Derechos Reservados de Autor. 2009