El joven caminante ahora ya no sube; ahora desciende. Sí: ya no ha vuelto a ingresar al barrio Sotomayor por abajo, por su costado occidental, como lo hacía; ya no sube junto a la quinta Alejandría para cruzar a la siniestra en la esquina de la carrera 27A, pasar frente a la casa de los Escandón y virar en la esquina siguiente, la de la calle 44, hacia el oriente, con miras a tocar en aquella casa de la izquierda donde sabe que le abrirán la puerta.

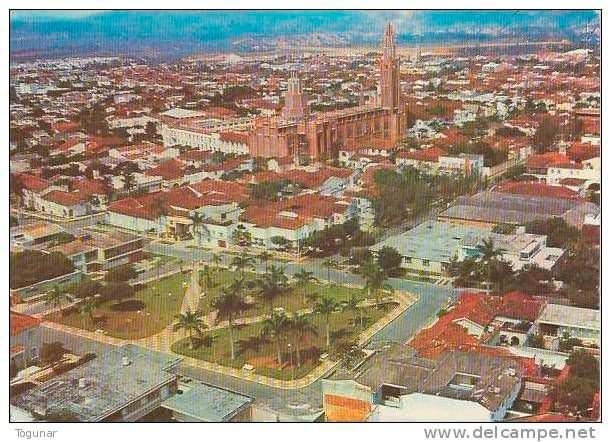

Ahora entra por el levante, bordeando los prados todavía inmaculados del parque General José de San Martín.

Y viene proveniente del este, porque ahora baja desde aquel nuevo barrio de su ciudad natal a donde se ha trasladado su familia abandonando el entorno que a él lo vio crecer junto a los árboles de mango en hilera y la estación de los buses azules.

Ya no es, en efecto, vecino de los vecinos de siempre, de aquel señor Camargo a donde iba a prestar la Vanguardia; ni de los Pinzón, en cuya sala y sentado sobre una alfombra de flecos podía disfrutar el único canal de la televisión en blanco y negro, las películas de Bat Masterson, el caballeroso personaje del “far west” protagonizado por Gene Barry, actor del que habrá de saber que siempre fue, en la vida real, tan caballeroso como el afamado personaje que representó con tanto brillo; las de Simón Templar “El Santo”, con Roger Moore, en las que la maldad se distinguía claramente de la bondad y era esta la que siempre triunfaba; las de “Lassie”, con la perra “pastor collie” del mismo nombre y su cautivadora inteligencia; las de “Viaje al fondo del mar”, con Richard Basehart y David Hedison, donde pululaban los monstruos marinos que a toda hora parecían a punto de atrapar y devorar la nave entre sus tenebrosos tentáculos; las de “Perdidos en el espacio”, donde un huraño señor de apellido Smith se la pasaba discutiendo con un cilindro de gas de cien libras disfrazado de robot; en fin, las de “Hechizada”, en las que una joven y simpática brujita de nombre Samantha, encarnada, con todo su talento y la plenitud de su encanto sencillo, fresco y para él siempre atrayente, por la inmortal Elizabeth Montgomery, le había posibilitado el soñar por momentos en que sí era posible, y con tan solo un movimiento de los labios, alcanzar la lejana meta de que los seres humanos pudieran llegar a ser felices. Ahora se distrae yendo a la casa de su nuevo amigo Gerardo Guerrero, ubicada al costado oriental de la larga carrera 43, donde se dedica a pasear, sin pararse de un cojín tirado sobre el piso, y con tan solo poner a volar la imaginación, por todo el universo, por constelaciones y mundos que nadie ha visitado, siempre a bordo de la nave Enterprise, y mientras Jeanette Guerrero le ofrece un bizcocho de tienda y un vaso de gaseosa, va acompañando él también al capitán James Tiberius Kirk y a la cada vez más familiar tripulación de aquella singular nave espacial confederada: el siempre serio señor Spock -el vulcano con orejas largas de quien jamás ha sabido el nombre-; el doctor MacCoy, de quien tiene la certeza de que es el médico más querido del mundo; el ingeniero Scotty, de todos, el personaje que más le llega; el señor Sulu, el timonel oriental siempre atento y eficiente; el señor Chekov, el joven oficial ruso que refresca el entorno del puente de comando igual con su dinamismo que con su sonrisa; por supuesto, eso sobra advertirlo, la hermosa teniente Uhura, siempre de blusa oscura, botas y minifalda, y siempre al frente de las comunicaciones; y, en fin, el teniente Hadley, aquel otro timonel de blusa clara que, sentado frente a la mesa de comando y mientras oprime botones multitonos y desliza instrumentos para mantener o modificar el rumbo, jamás habla, ni a él se le dirige nadie. Años más tarde, habrá de descubrir que aquellos actores, a los que siempre oye hablar en español, a pesar de sus nombres ingleses, se quedaron formando parte de la riqueza invaluable de sus buenos recuerdos y que, por ello, no olvidó nunca a William Shatner, ni a Leonard Nimoy, ni a DeForest Kelley, ni a James Duhan, ni a George Takey, ni a Walter Koenig, ni a Nicholle Nicholls. Ni tampoco a William Blackburn, el silencioso actor que encarnó siempre al callado teniente Hadley.

Esa nueva forma de ingresar al barrio Sotomayor —entrando por el levante, no por el poniente—, y el hecho de que ahora es monaguillo en el templo de su nuevo entorno, la iglesia de la Santísima Trinidad, y de que el cura párroco, el padre Pablo Arias Delgado, le suele surtir su exhausta faltriquera con una bolsita repleta de monedas marrones de cinco centavos, le permiten, en estos nuevos tiempos de los mismos tiempos, en este año final de aquella década que agoniza, proveerse de un arsenal de golosinas antes de ir a tocar en la casa de las paredes rosadas y las bardas grises.

Por eso, ahora ingresa a esa casa llevando en los bolsillos un paquete de frunas, o una cajita de uvas pasas Sun-maid, o una subrepticia colección de arrancamuelas, o lo que sea que previamente se haya detenido a comprar en el almacén Sotomayor, donde él sabe que ya prepara su lamentada partida el señor de bigote y sonrisa de buen vecino.

Pero un día cualquiera descubrirá que él ya no está, que ya se ha ido con su cordialidad para otra parte, que se ha trasladado finalmente, tal y como se venía rumorando, para aquel local nuevo del nuevo edificio diagonal al nuevo parque.

Entonces, sentirá que aquel entorno ya no es el mismo que era y se le hará claro que las personas no se reemplazan con esa facilidad con que las creen sustituibles los que nada entienden de afectos, ni de lealtades, ni de gratitudes, ni de nostalgias.

Y otro día cualquiera descubre también que las cosas tampoco son las mismas en la casa de las paredes rosadas y las bardas grises. Que no lo son, porque ha nacido en el norte de su país un nuevo departamento, un departamento costeño que no tendrá costa, y para allá se han marchado sin despedirse sus primos y sus padres, y en aquella casa, por ello, ya nadie le abrirá la puerta. Y sabrá, más tarde, que ya Salvador Rodríguez tampoco toca, ni canta más en la iglesia.

Y, entonces, el joven estudiante, que trata de sobreaguar su vida estudiantil en un bachillerato cargado de talleres al que cada vez con mayor claridad siente que no pertenece, se da cuenta de que ya nada tiene que ir a hacer a aquel barrio de pájaros canoros y de chicharras que ululan mientras agonizan en los árboles.

_______________

Han pasado ya muchos años y ahora él está ahí, dentro del templo rojizo donde en el lejano ayer oficiaba el padre Zaldívar y donde el maestro Salvador Rodríguez, sentado sobre un butaco de madera sin espaldar, acariciaba las teclas del órgano en el rincón izquierdo de la entrada. Pero ya no es el chico de zapatos de caucho “Croydon” que ingresaba a pie por el occidente a aquel barrio surcado de casas elegantes, ni el jovenzuelo de zapatos Grulla que también a pie lo hacía por el este. Ahora ha llegado a bordo de su automóvil, igual a como vio llegar durante aquellos lejanos tiempos a tantas familias acomodadas que venían a misa. Ahora no está vestido de pantalones cortos, sino de esmoquin negro, ataviado con un traje elegante que ha comprado exclusivamente para esa fecha y que se ha puesto tan solo para estar ahí, ese día y a esa hora, la hora azul del día, cuando su tierra nativa es arropada con amor por la tibieza acariciadora de las cinco de la tarde. Ahora observa desde el altar la nave central cargada de recuerdos y allá al fondo, a un lado de la entrada principal, el vacío del órgano ya ausente y el de su ya ausente intérprete.

Pero no, él no está ahí ahora, vestido de esmoquin negro, para asistir a la misa dominical y luego irse a saborear el delicioso plato de espaguetis Gavassa con salsa roja que prepara la pareja de empleadas en la casa de sus primos. Tampoco está ahí para irse después de misa a ver los programas dominicales que ofrece el único canal de televisión, todavía en blanco y negro, en la casa de más arriba, donde Guillermo Durán demuestra sin proponérselo que cuando se tiene eso que llaman don de gente, el dinero no perturba la bondad del alma ni la sencillez propia de los cristianos verdaderos. No, tampoco está ahí vestido de esmoquin nuevo para escuchar la prédica de aquel jesuita de sobrepelliz con encajes blancos que inútilmente insiste, mientras su voz rebota en las columnas, en las paredes y en los rincones del inmenso templo, que inútilmente insiste, digo, en que el único camino al Cielo es Jesús, no el poder, ni las riquezas. Ni tampoco está ahí, con ese traje fino que lo hace sentir extraño, para acompañar a su ya madura progenitora a bajar las escaleras que conducen al sótano, donde le ha dicho que yacen los recuerdos de las personas idas, sótano a donde él desciende, siempre detrás de ella, hasta que madre e hijo se encuentran con unos muros paralelos, tapizados de losas de mármol blanco en las que se leen nombres y nombres, y fechas y fechas, y, entonces, su guía se detiene frente a una de ellas, una donde se lee “Adela Sánchez vda. de Gómez”, y, sin invitar al sorprendido acompañante a que también lo haga, junta las manos y empieza a rezar un “pater noster”, oración que remata con un toquido, con un golpecito del índice encorvado sobre la dureza impertérrita de la placa blanca, mientras pronuncia aquella palabra mágica, la misma que le hace brotar en seguida el llanto en los ojos, como un raudal que se desliza a lo largo de sus mejillas:

“¡Madrecita!”.

Ruitoque, Mesa de las Tempestades, Área Metropolitana de Bucaramanga, sábado 14 de noviembre de 2020

(CONTINUARÁ)