“Enterraron por la tarde

A la hija de Juan Simón,

Y era Simón en el pueblo

El único enterrador,

El único enterrador.

Él mismo a su propia hija

Al cementerio llevó,

Él mismo cavó la fosa,

Murmurando una oración,

Murmurando una oración.

Y llorando como un niño

Del cementerio salió,

Con la barra en una mano

Y en el hombro el azadón,

Y en el hombro el azadón.

Y todos le preguntaban:

“¿De dónde vienes Simón?”

Y él, enjugando sus ojos,

Contestaba a media voz:

Soy enterrador y vengo

De enterrar mi corazón,

Soy enterrador y vengo

De enterrar mi corazón”.

Estos desolados versos pertenecen a la canción “El enterrador”, llamada por algunos “La hija de Juan Simón”, tema musical cuya letra hay quienes se la atribuyen al mismo autor del poema “Boda negra”, precisamente en el que Hiram Sánchez Martínez se inspiró para aportarle a la literatura puertorriqueña la novela “Ató con cintas sus desnudos huesos”.

La hoy olvidada canción viene al caso porque en la novela de Hiram Sánchez Martínez aparece el inevitable personaje del enterrador y uno se llamaba Simón. Su hijo le ha heredado, no su nombre, ni menos fortuna alguna, pero sí aquel trabajo sombrío que desempeñó toda su vida. Por eso será su hijo quien se convierta, en razón a su oficio, en uno de los protagonistas secundarios de la obra cuando el protagonista central acuda a él, en pleno cementerio, en desarrollo de la investigación que ha decidido abrir por su cuenta y riesgo, y con la que aspira a poder dar con aquel hombre que, en la vida real, había enloquecido al perder a su novia para siempre y, entonces, ya fuera de sus cabales por completo, hizo lo que el poema dice que hizo.

Luego de verse con el joven con apellido de boxeador colombiano de los años 60, y de conocer a los enterradores Simón y su hijo, el lector se topará cara a cara con el propietario de un establecimiento de aquellos donde pululan los clientes que van a jugar alrededor de una mesa su dinero mientras tratan de ahogar los malos recuerdos y a revivir los buenos en torno al licor y a la música de moda, y a la pasada de moda, que se escuchan gracias a quienes se acercan hasta la máquina emisora a depositar una moneda para que el acetato escogido caiga donde tiene que caer y aquel ambiente enrarecido con el humo de los cigarros y cruzado por las risas y las voces que platican con fuerza para sobreponerse al imperio del bullicio no desfallezca en su permanente contacto con las canciones, con las antiguas y las nuevas, esas que en todo caso tienen como común denominador el de que hablan por lo general “de despechos, traiciones y amores imposibles”. En esta mi tierra nativa, oí desde niño, cuando la década de los sesenta avanzaba, que a esas máquinas, de las que según mi mamá y mis tías debíamos mantenernos distantes, se les decía rocolas. A pesar del consejo sabio de los años, sin embargo, de todos modos llegué a conocerlas, entre otras razones porque hubo dentro de mi familia quién tuviera una en su negocio, la verdad sea dicha un negocio bastante menos decente que aquel que retrata el licenciado Sánchez Martínez en su novela. La recuerdo grande y de colores brillantes, con una cantidad de negros acetatos visibles que esperaban ser pedidos por algún borracho a quien la ingestión de los rones, o los aguardientes, o los güisquis lo hubiera puesto sentimental, y era cuando veía, entonces, con mis ojos de muchacho que había ido allí en busca no precisamente de trago ni de mujeres, sino de poder disfrutar a sus anchas de un buen pedazo de salchichón con queso y llevarse el dinerillo que el generoso propietario solía obsequiarle con destino al pago de su pasaje de bus, que una vez el interesado, luego de trastabillar algunos instantes frente a ella y darle un par de chupones a su tabaco, depositaba en la luminosa máquina una moneda, el disco escogido a punta de teclear con el dubitativo índice abandonaba su sitio y caía, y su contenido de arrabal comenzaba a salir, casi siempre con algo de ronquera, por entre el terciopelo multicolor de los parlantes.

El nombre del personaje puertorriqueño es, en género masculino, el mismo que en género femenino se convirtió por estos distantes lares en el personaje central de alguna de mis cancioncillas, la que, dicho sea de paso, sé que le gusta mucho al gerente de la Clínica Carlos Ardila Lülle. Lo supe porque (permítaseme contarlo, así me salga del tema, como suelo hacerlo), en desarrollo de una fiesta de cumpleaños (cumplía años mi vecino y amigo, el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Industrial de Santander, UIS) se levantó de la mesa donde departía con su familia y vino hasta donde yo hacía lo propio con mi esposa, solamente para pedirme el favor de que le recordara el nombre de aquella señora campesina a la que su marido le pide que deje de “reyirse” porque, así se ría, él se va a volver compositor.

“Perdone, doctor – me dijo mientras se inclinaba hacia nuestra mesa esbozando una sonrisa – ¿Cómo es que se llama aquella señora del campo a la que el marido le pide que deje de “reyirse” porque él, de todos modos, así ella se ría, va a ser compositor? Es que estamos hablando de sus canciones, pero no fui capaz de recordar ese nombre…

Yo le sonreí y se lo dije. Entonces él, inmediatamente después de repetirlo en voz alta para sí un par de veces y de darme las gracias con un abrazo, volteó hacia su mesa y les gritó a los ocupantes de esta el nombre.

Sí: ese es el nombre, pero en masculino, repito, del dueño de aquel establecimiento boricua donde el joven puertorriqueño con apellido de boxeador colombiano escuchó por vez primera, durante alguna noche de bohemia, la canción “Boda negra”, sin imaginarse ni por asomo lo estrechamente ligada que habría de estar a su propia historia.

(CONTINUARÁ)

FOTOGRAFÍAS:

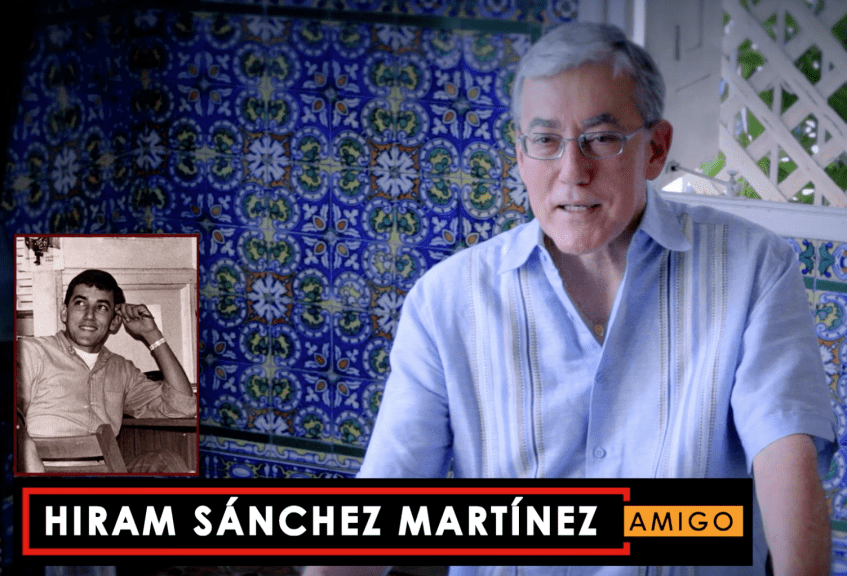

(1) HIRAM SÁNCHEZ MARTÍNEZ, escritor puertorriqueño. Captura de pantalla. Documental sobre su malograda amiga de juventud Antonia Martínez. Fuente: Fundación Nacional para la Cultura Popular. Puerto Rico.

(2) EL ENTERRADOR. 1871. Viktor Vasnetsot, pintor ruso. Fuente: Wikipedia.

(3) CANTINA CLÁSICA CON ROCOLA. Fotografía: Alejandra Carbajal.

(4) JUGADORES DE DOMINÓ. (El padre del protagonista principal solía matar el tedio jugando este popular juego con sus vecinos y amigos. En la novela aprendí que en Puerto Rico el nombre de este juego, uno de los tantos cercanos a mi infancia y a mi adolescencia, no es una palabra aguda, sino esdrújula).

ÓSCAR HUMBERTO GÓMEZ GÓMEZ: Miembro de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (SAYCO). Miembro del Colegio Nacional de Periodistas (CNP). Miembro de la Academia de Historia de Santander. Miembro del ilustre y desaparecido Colegio de Abogados de Santander.